15.10.2020 di PAOLA CALDARELLI

È abbastanza recente la notizia che la Nuova Zelanda — che fino a ieri si riteneva fosse una fra le nazioni più “retrograde” e restrittive in materia di legge sull’aborto— avesse aperto alla possibilità di effettuare l’interruzione di gravidanza fino al nono mese. È stato poi corretto il tiro, precisando che le donne avranno la possibilità di abortire in maniera più veloce ma sempre entro le venti settimane di gestazione. Dopo la ventesima settimana invece, l’IVG potrà essere effettuata solo in seguito ad una consulenza medico-psicologica.

La vicenda è stata velocemente archiviata dalla stampa, ma è interessante a questo punto riproporre le considerazioni di due brillanti filosofi bioeticisti: Alberto Giubilini e Francesca Minerva (studiosi pro-choice quindi favorevoli all’aborto), che nel febbraio 2012 in uno scioccante articolo pubblicato sul Journal of Medical Ethics, hanno mostrato con estremo candore e consequenzialità logica, l’inevitabile sviluppo della posizione abortista, liberandola però dagli atteggiamenti ipocriti e negazionisti che riguardano primariamente quelli che l’aborto lo difendono.

La tesi sarebbe questa: se per qualche motivo è lecito effettuare un aborto a qualsiasi stadio della gravidanza, non c’è motivo per non ritenere lecita l’uccisione di un bambino appena nato.

C’è da precisare che oltreoceano si dibatte da tempo sulla questione. In ogni caso, la condizione che legittima e mitiga l’impatto di questa “dolorosa scelta”, rimane come di consueto la presenza di gravi malattie del feto o il serio rischio per la vita o la salute della donna.

In altri termini, possono esistere cause di forza maggiore per cui un male è da considerarsi, in ultima istanza, un bene: vuoi per chi è soppresso (in caso di malformazioni fetali), vuoi per chi decide di abortire, vuoi per la società.

Siamo quindi di fronte ad una vera e propria contraddizione per cui il bene e il male assumono significati interscambiabili, dipendenti dalla variabilità delle circostanze, dei luoghi e delle epoche.

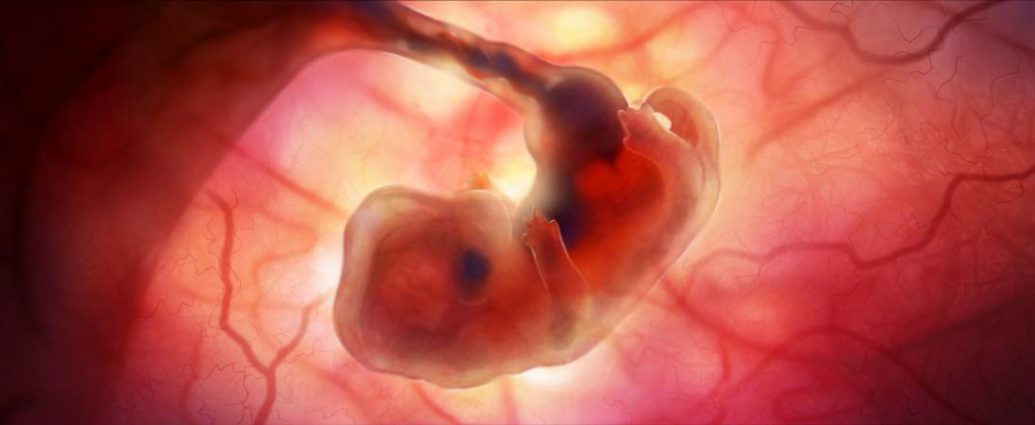

Ciò che l’embriologia ci dice, è che dal momento del concepimento si manifestano eventi di natura biologica, biochimica, biofisica e genomica tali, da poter essere catalogati come il comportamento non di una qualunque semplice cellula ma di un “individuo”.

Ci troviamo di fronte ad una realtà con un’identità precisa ed autonoma rispetto a quella della madre, con un codice genetico originale, un programma di accrescimento perfetto ed una vitalità tali, da caratterizzare già un uomo.

I termini di embrione, feto, neonato, lattante, bambino, ragazzo, adolescente, adulto, anziano, vecchio, sono usati per convenzione. Fra loro non c’è soluzione di continuità e la “sostanza” che abbiamo di fronte è sempre “sostanza” umana.

Ad oggi, neanche la scienza e la bioetica laiche, sono state in grado di individuare e giustificare univocamente il momento in cui sia presente o non-presente, una vita, né di definire una soglia moralmente decisiva che funga da spartiacque.

È inevitabile quindi, che la discussione si spinga fino (ed oltre) il momento della nascita, momento in cui il neonato diventa un essere indipendente (non in senso assoluto ma in un senso assolutamente rilevante) e in cui la madre dovrebbe perdere i suoi diritti sul suo destino.

Arriviamo dunque alla posizione di Giubilini e Minerva, che a questo punto diventa non solo possibile, ma anzi, del tutto logica: che differenza c’è tra un essere umano ancora nel grembo materno ed uno che ne è appena uscito?

L’idea della possibile soppressione di un neonato urta profondamente contro la coscienza della maggior parte delle persone, ma è anche evidente che si sta radicando nella società una dimensione utilitaristica dell’esistenza, per cui il “valore” di una vita è secondario ad una miriade di condizioni e in questa lotta tra “diritti” vince sempre il più forte: la madre-sul feto, gli adulti sui bambini, i sani sui malati.

Il fatto di essere credenti o meno non è determinante. Bisognerebbe una volta per tutte ammettere, che le motivazioni che legittimano l’aborto sono in realtà profondamente deboli.

La libertà umana interpretata in chiave utilitaristica e soggettivistica o il ricorso ai soliti proclami che inneggiano ai diritti delle donne, non sono sufficienti a giustificare l’interruzione di una vita. Il ricorso ad argomentazioni superficiali avrà delle conseguenze drammatiche: il diritto di uccidere potrà essere legittimato, in ogni momento.